在蘆洲的巷弄裡,龍鳳堂餅舖已經營業超過一甲子。從1957年創立至今,這間餅店橫跨三代,一路走過台灣婚喪喜慶的集體記憶。而這段歷史,如今落在第三代李鎮遠的肩上。

和許多傳統產業二代、三代的故事類似,李鎮遠並非從一開始就決定接班。他學的是國貿,退伍後曾想靠咖啡拉花創業,卻在阿嬤一句句溫柔但堅定的勸說中,慢慢意識到:這間餅店,或許是一種不能輕易消失的事。

「我們都不是老闆,是打雜的」

餅店的日常不是想像中的浪漫。從工廠製程到門市管理,李鎮遠和家族成員清楚分工,誰負責物流、誰處理生產、誰跑業務。這種分工來自一種共識:沒有人是一言堂,餅店能存續,不靠某個領導人,而是靠家庭裡一代代傳下來的責任感。

「我們家每兩週會開一次會議,像家族聚會,但其實大家都要提出問題跟解法,像要不要換機器、成本太高要不要減項目。」李鎮遠說,儘管每次討論都可能有爭執,但這正是餅店活著的方式——所有人都有責任,也都有選擇的餘地。

用改變留下記憶

在接班之初,他沒想太多「文化傳承」這種字眼,而是直接碰上現實問題:手寫毛筆的壽塔字卡太慢、出錯率高、沒人接手。於是他設計電腦輸出方案,簡化流程。阿嬤雖然一開始質疑,但當實際營運速度提升、品質也穩定後,慢慢接受了這個變革。

這樣的變化不只出現在流程中。網站架設、接觸設計展、聯名活動、參與比賽與進入百貨與便利商店通路,他一步步讓餅舖的存在不只綁在一個地點,而是成為更多人記得的品牌。「網站就是網路上的一間店」,他這麼看待數位轉型。

但記憶不能只靠曝光,更靠味道延續。他特別強調大餅的配方從未改變,因為那是許多人記憶中的味道。即使外型包裝跟著時代調整,小尺寸、獨立包裝、攜帶方便等創新,他都只在「不碰原味」的前提下進行。

做文化的延續者,而非守舊者

龍鳳堂的未來不只綁在血脈延續上。「搞不好以後不是家族人接,也沒關係,只要理念一致。」李鎮遠說。文化的繼承不是血統論,而是讓下一個人能懂得、能做出這些餅,知道它為什麼這樣存在。

他做的每一個微調,都不是為了把傳統包裝得時髦,而是為了讓餅的文化能被記得,被更多人吃到。這不只是一門生意,也不是單純的家業接班。這是,一場餅店與時代、與市場、與人情味之間的對話。

「你做這些餅,是要讓人記得一件事。」他說。

記得某年某人結婚時的味道,記得阿嬤塞給你的一塊喜餅,記得巷口轉角的老餅店還亮著燈,還在做一模一樣的東西。

那是一種,在快速變動裡還能讓人安心的存在。

吳心荷 Lotus

秝知大飯店的長住꧁隱藏版꧂房客,房號不固定,靈感來訪才現身。

畢業自影藝學院,待過各種外商、有趣的新創,也小創業過。常在影展、舞蹈劇場、品牌專案與海邊穿梭;教才藝、寫劇本、影評、跑政府案,也悄悄擬些策略。

擅長潛入邊角樓層,聽職人吐露那些不想被聽見的心事、關注創業者的孤注一擲、產業轉型的暗湧,還有生活裡值得被記住的細節。

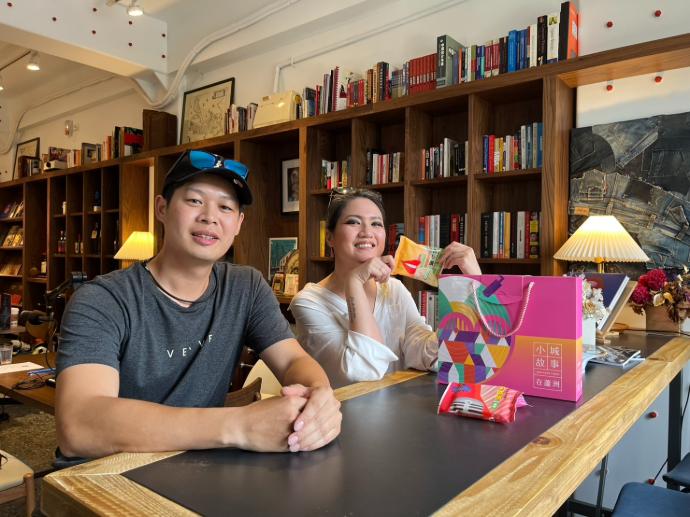

EP38.【所長會客室】超過一甲子餅店的傳承與轉型ft.龍鳳堂第三代接班人李鎮遠

關於傳產的「傳承」與「轉型」。現今的年輕人回來做餅的人多嗎?「網路行銷」在老一輩的眼裡代表著甚麼?選擇堅持傳統口味,而非順應時代變遷的理由是甚麼?